큰사진보기

|

| ▲ 광주광역시 광산구 내등길 253(등임동 204번지)에 소재한 불환정. 보통의 누정들이 마을이나 들녘에 자리하는 것과 달리 불환정은 깊은 산속에 자리하고 있다 |

| ⓒ 임영열 | 관련사진보기 |

지금으로부터 약 2천여 년 전의 오래된 이야기다. 중국 고대국가 한나라의 16대 황제이며 후한(後漢)을 새롭게 건국한 광무제(光武帝) 유수(劉秀 BC 6년~AD 57년)에게는 어릴 때부터 동문수학 했던 '엄광(嚴光)'이라는 죽마고우가 있었다.

중원을 평정한 황제 광무제는 곁에 두고 쓸 믿을만한 사람이 필요했던 터라 어릴 적 친구 엄광을 찾았다. 엄광은 친구가 황제가 됐으니 평생 부귀영화를 누릴 수 있는 한자리는 '떼어 놓은 당상'이었지만, 자신을 찾지 못하도록 이름까지 바꾸고 절강성에 있는 부춘산으로 들어가 은둔했다.

광무제 유문숙은 친구를 중용할 목적으로 부춘산으로 사람을 보내 수소문해 보니 엄광은 양가죽 옷을 걸친 채 냇가에 앉아 낚시질을 하고 있었단다. 엄광은 황제가 내리는 높은 벼슬도 마다 하고, 평생 강호에 묻혀 대자연과 유유자적하며 초야에서 촌부로 살다 죽었다고 알려져 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 불환정. 정면 세 칸, 측면 세 칸의 팔작집이다. 정자의 이름 불환은 송나라 때 시인 대복고의 시에서 차용해 왔다 |

| ⓒ 임영열 | 관련사진보기 |

후세 사람들은 엄광의 자(字)를 붙여 '엄자릉(嚴子陵) 선생'이라고 불렀다. 그가 머무른 부춘산을 '엄릉산(嚴陵山)'이라 했고 낚시하던 부춘강을 '엄릉뢰(嚴陵瀨)'라고 불렀다. 그가 앉아서 낚시하던 돌을 '엄자릉조대(嚴子陵釣臺)'라 칭했다.

꽃의 향기는 백리를 가고 술의 향기는 천리를 가지만, 사람의 향기는 만리를 간다 했다. 그로부터 1000여 년이 흐르고 송나라 때 시인 대복고(戴復古 1167~1248)는 엄자릉의 마음을 담아 '조대(釣臺)'라는 시를 읊었다. 대복고 또한 엄자릉처럼 평생 벼슬을 멀리하고 시문에 몰두하는 삶을 살다 간 시인이다.

"세상사 다 잊고 낚싯대에 의지하니/ 삼공 벼슬을 다 준다 해도 이강산과 바꾸겠는가/ 평생에 황제 유문숙 그대를 잘못 알아/ 헛된 이름만 세상에 퍼졌구나"

엄자릉의 향기는 중국에만 머무르지 않고 시간과 공간을 초월하여 조선까지 퍼졌다. 조선 후기 풍속화가 김홍도(金弘道 1745~ ?)는 엄자릉 선생을 오마주 하는 그림 한 장을 남겼다.

큰사진보기

|

| ▲ 조선후기 풍속화가 김홍도가 남긴 <삼공불환도> 1801년. 133cm×418cm 국가 보물로 지정되어 있다. 삼성미술관 리움 소장 |

| ⓒ 국가유산청 | 관련사진보기 |

강을 앞에 둔 산자락과 논과 밭, 기와집, 일하고 있는 농부와 한가로이 고기를 낚는 낚시꾼 등 목가적 전원생활의 한가로움을 표현했다. 화제는 대복고의 시에 나오는 "삼공 벼슬을 다 준다 해도 이강산과 바꾸랴"(三公不換此江山)에서 차용했다. 김홍도가 57세 때 그린 <삼공불환도>로 보물로 지정된 그림이다.

이렇듯 복잡한 세상사 다 잊고 대자연에서 유유자적하는 삶을 살았던 엄자릉의 고고한 기상은, 시인묵객들 뿐만 아니라 누구라도 한 번쯤은 꿈꿔보는 로망이 되지 않았을까 싶다. 물론 깜냥도 안 되는 권력을 손에 쥐고 흔들어 보려는 권력의지가 강한 사람들도 있겠지만 말이다.

세 칸 정자 지어놓고 속된 거처를 멀리하다

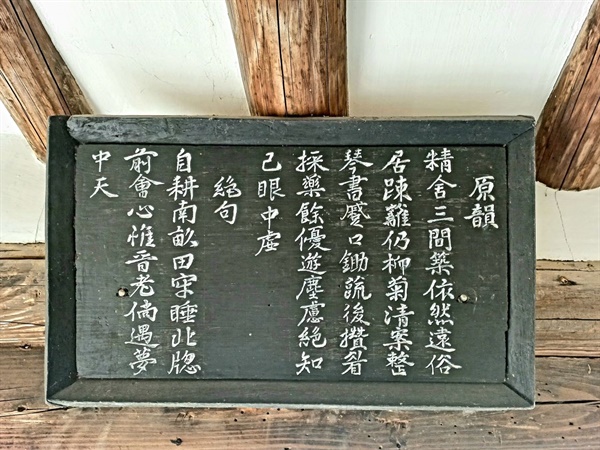

광주광역시 광산구 어등산 기슭에 자리한 등임동 내동마을 산 중턱에는 엄자릉과 대복고의 삶을 추앙하며 관직을 멀리하고 평생 전원에서의 행복한 삶을 살다 간 처사(處士)의 흔적이 오롯이 남아있는 정자 '불환정(不換亭)'이 있다. 먼저 정자에 걸려있는 처사의 시 한 편을 감상해 보자.

큰사진보기

|

| ▲ “3칸의 정사를 짓고/ 의연하게 속된 거처를 멀리했네...” 정자 주인 처사 임덕원의 ‘원운’과 ‘절구’가 서까래 밑에 걸려있다 |

| ⓒ 임영열 | 관련사진보기 |

"3칸의 정사를 짓고/ 의연하게 속된 거처를 멀리했네/ 성근 울타리 사이에 버드나무와 국화를 심었고/ 처사에게는 반듯한 거문고와 책뿐이라/ 입을 오므린 채 남새밭 풀을 매고/ 눈살을 찌푸려가며 약초를 캐었네/ 한가롭게 노닐며 속세 생각 끊어지니/ 참다운 벗도 허망함을 분명하게 알겠더라" <임덕원의 '원운(原韻)'>

조선 후기 처사 임덕원(林德遠 1713~1787). 평택임씨 중시조 충정공의 16세손으로, 부귀영화를 헌신짝처럼 버리고 어등산 기슭에 두 어칸의 초막을 지어 놓고 은거했다.

심산유곡에서 오로지 자연과 함께 유유자적하며 학문에만 몰두하며 속된 거처를 멀리 했다. 사람들은 그가 맨 처음 지은 띠집이 마치 '용이 엎드려 있는 형상을 닮았다' 해서 '복룡암(伏龍菴)'이라고 불렀다.

큰사진보기

|

| ▲ 정자에서 바라본 연못. ‘하늘은 둥글고 땅은 네모지다’는 옛사람들의 우주관이 담겼다 |

| ⓒ 임영열 | 관련사진보기 |

불환정 가는 길은 차 한 대가 겨우 다닐 수 있는 좁은 외길이다. 한낮임에도 수풀이 우거져 어두컴컴하다. 광주광역시에 이런 곳이 있을까 싶을 정도로 외진 곳이다. 산자락 아래에 몇 채의 집들이 있기는 하지만, 그야말로 은둔하기에 이만한 곳이 없겠다는 느낌이 든다.

정자 이름 '불환(不煥)'은 대복고의 시에 나오는 "삼정승을 준다 한들 이 강산과 바꾸겠는가"라는 뜻이 담긴 '삼공불환차강산(三公不煥此江山)'에서 따왔다고 한다. 속세에 물들지 않는 선비의 고고한 기개와 기상이 담겨 있는 말로 쓰인다.

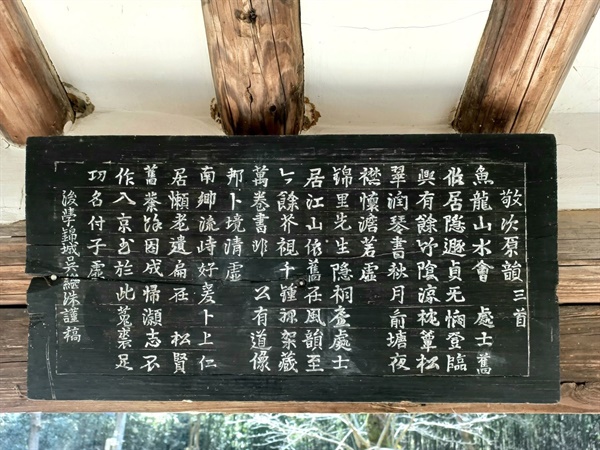

상량문에 '승정기원후삼신묘(崇禎紀元後三辛卯)'라는 기록에서 보듯이 1771년(영조 47년)에 지어진 것임을 알 수 있다. 서까래 밑에 한말 의병장 송사 기우만(松沙 奇宇萬)이 쓴 '불환정중수기'(不換亭重修記)와 항일지사 였던 난와 오계수(1843~ 1915)가 쓴 세 편의 시문이 걸려 있다.

큰사진보기

|

| ▲ “어룡의 산과 물이 한 곳에 모였으니 옛날의 한 처사가 이곳에 살았다네...” 항일지사 였던 난와 오계수(1843~ 1915)도 이곳에 들러 3수의 시문을 남겼다

|

| ⓒ 임영열 | 관련사진보기 |

불환정은 후대로 내려오면서 몇 차례 중수를 거쳐 1903년 기와지붕으로 바뀌었다. 정면 3칸 측면 3칸의 팔작집으로 특이하게도 정자 가운데 방이 하나 있다.

정자 앞마당에는 크지도 작지도 않은 네모난 연못이 있고 연못 가운데 둥그런 섬이 있다. 천원지방(天圓地方) 즉 '하늘은 둥글고 땅은 네모지다'라는 옛사람들의 우주관을 반영한 것이다.

섬에는 석상이 하나 세워져 있는데 신선(神仙)이 아닌가 싶다. 이름 모를 꽃들이 무리 지어 피어있고, 사시사철 산에서 내려온 석간수는 가느다란 통로를 통해 연못으로 흐르고 있다. 하늘과 땅사이를 구름다리가 연결하고 있다.

정자의 주인 임덕원은 사화와 당쟁이 극에 달하던 조선 중기, 파평 윤씨들의 권력다툼으로 발생한 을사사화(乙巳士禍) 때 소윤파(小尹派) 영수였던 윤원형의 미움을 받아 사약 18사발을 마시고 사사당한 금호 임형수(錦湖 林亨秀 1514∼1547)의 후손이다.

문무를 겸비한 호방한 성격의 호남 선비 금호 임형수는 34세의 팔팔한 나이에 사약을 받으면서 자손들에게 "내가 나쁜 짓을 한 일이 없는데 이지경에 이르렀다. 너희들은 절대로 과거에 응시하지 말라"라고 유언을 남겼다.

불환정의 주인 처사 임덕원이 벼슬에 나가지 않고 자연과 함께 학문에만 전념하게 된 이유도 조상이었던 금호 임형수 선생의 영향이 있지 않았을까 싶다.

큰사진보기

|

| ▲ 불환정 현판. 대복고의 시 <조대>에 나오는 ‘삼공불환차강산(三公不煥此江山)에서 따왔다 |

| ⓒ 임영열 | 관련사진보기 |

나같이 몽매한 사람이 어찌 처사의 심경을 알 까마는, 백석 시인의 말처럼 "산골로 가는 것은 세상한테 지는 것이 아니다. 세상 같은 건 더러워 버리는 것"일 지도 모를 일이다.

모두들 한 자리 차지하겠다고 아귀다툼이 끊이질 않는 하 수상한 세상이다. 250여 년 전 부귀영화를 누릴 수 있는 벼슬을 마다하고 자연과 더불어 유유자적 은일의 삶을 살았던 처사 임덕원의 향기가 몹시도 그리운 시절이다.